インフルエンザの流行シーズンが到来しました。

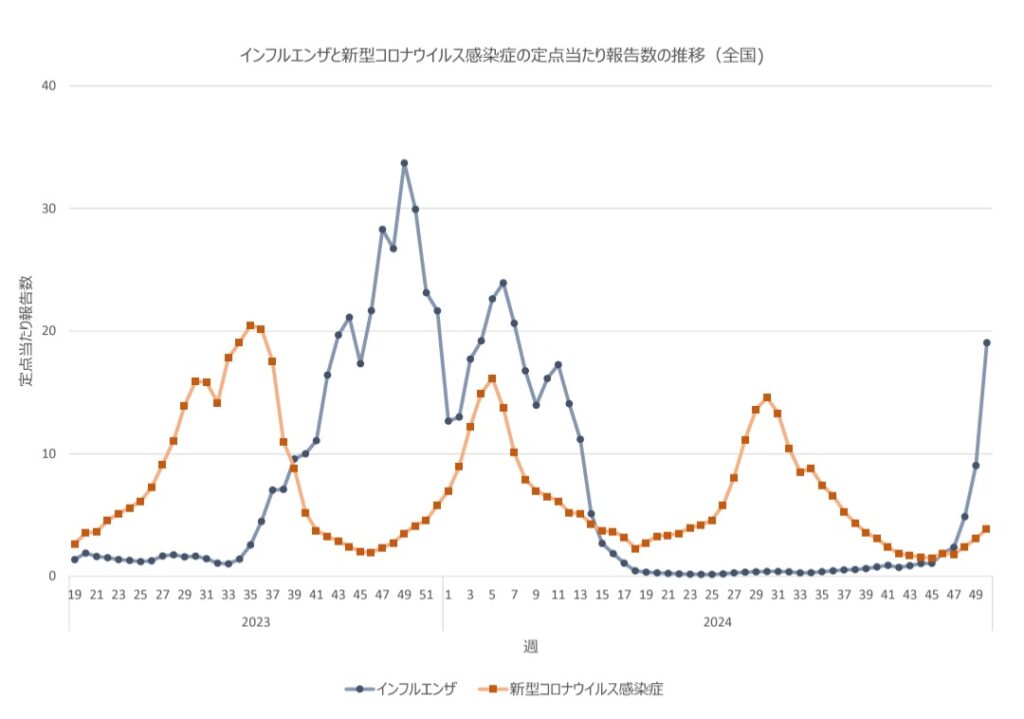

厚生労働省の報告によれば、12月9日から12月15日(第50週)の全国の定点当たり患者報告数は急増しています。

東京都では12月19日にインフルエンザの注意報基準を超えたと報告されており、感染拡大への警戒が呼びかけられています。

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/flu/flu/

福岡、特に北九州や愛媛でも流行が顕著となっていますが、これから年末年始で人の動きが活発になる為、更なる流行が予想されます。これらの状況を踏まえ、各自治体では手洗いやマスクの着用、予防接種の推奨など、基本的な感染予防策の徹底を呼びかけています。特に高齢者や子ども、基礎疾患を持つ方々は重症化リスクが高いため、早めの対応が重要です。予防接種をまだ打っていない人は今からでも良いので接種するようにしましょう。

また、これから受験シーズンが到来します。年末年始の外せない予定や仕事など、どうしても変更できない用事がある方もいらっしゃると思います。そこで、当院では自費での抗インフルエンザ薬(イナビル)の処方をすることとしました。ただし、試用にはリスクもありますので診察時によく医師と相談をしてください。

また、やみくもに使用するのではなく使用する場面をよく検討することも必要です。

•家族や近しい人がインフルエンザに感染した場合

•高齢者施設や病院での集団感染の予防

•ワクチン接種が間に合わない状況

など、特別な状況の際に使用するようにしてください。

以下にメリットとリスクをまとめます。

抗インフルエンザ薬を使用することのメリット

1.感染リスクの低減

抗インフルエンザ薬の予防投与は、ウイルスの体内での増殖を抑えることで、発症の可能性を大幅に低下させます。特に家族内や学校、職場など、インフルエンザの感染が広がりやすい環境で有効です。

2.重症化の予防

高齢者や免疫力が低下している人では、インフルエンザが肺炎や心筋炎などの重篤な合併症を引き起こすことがあります。予防投与を行うことで、こうしたリスクを軽減できます。

3.早期対応の補助

ワクチン接種が難しい方や、接種後免疫がつくまでに時間がかかる場合、抗インフルエンザ薬を併用することで即効性のある予防策を提供できます。

抗インフルエンザ薬を使用することのリスク

1.副作用の可能性

抗インフルエンザ薬には、吐き気や頭痛、消化器系の不調などの副作用が報告されています。ただし、これらは通常軽度で一時的なものです。

2.耐性ウイルスの出現

長期的または不適切な使用は、耐性ウイルスの発生を引き起こす可能性があります。そのため、予防投与は医師の指示に基づき、必要最小限の期間で行うことが推奨されます。

3.万能ではない点

予防投与は感染リスクを下げますが、完全に防ぐわけではありません。また、基本的な感染予防策(手洗い、マスク着用、換気)との併用が必要です。

インフルエンザの予防は、個人の健康を守るだけでなく、周囲の人々への感染拡大を防ぐ社会的な役割も果たします。予防投与はリスクを伴いますので、無理に使用せず基本的な感染対策を実施するようにしましょう。

新宿内科 院長 絹川 千尋

公益財団法人日本産業衛生学会 指導医

一般社団法人 社会医学系専門医協会 指導医

日本抗加齢医学会 評議員

産業医科大学 産業生体科学研究所 産業保健経営学 非常勤講師